みなさんはTVを何のために持っていますか。

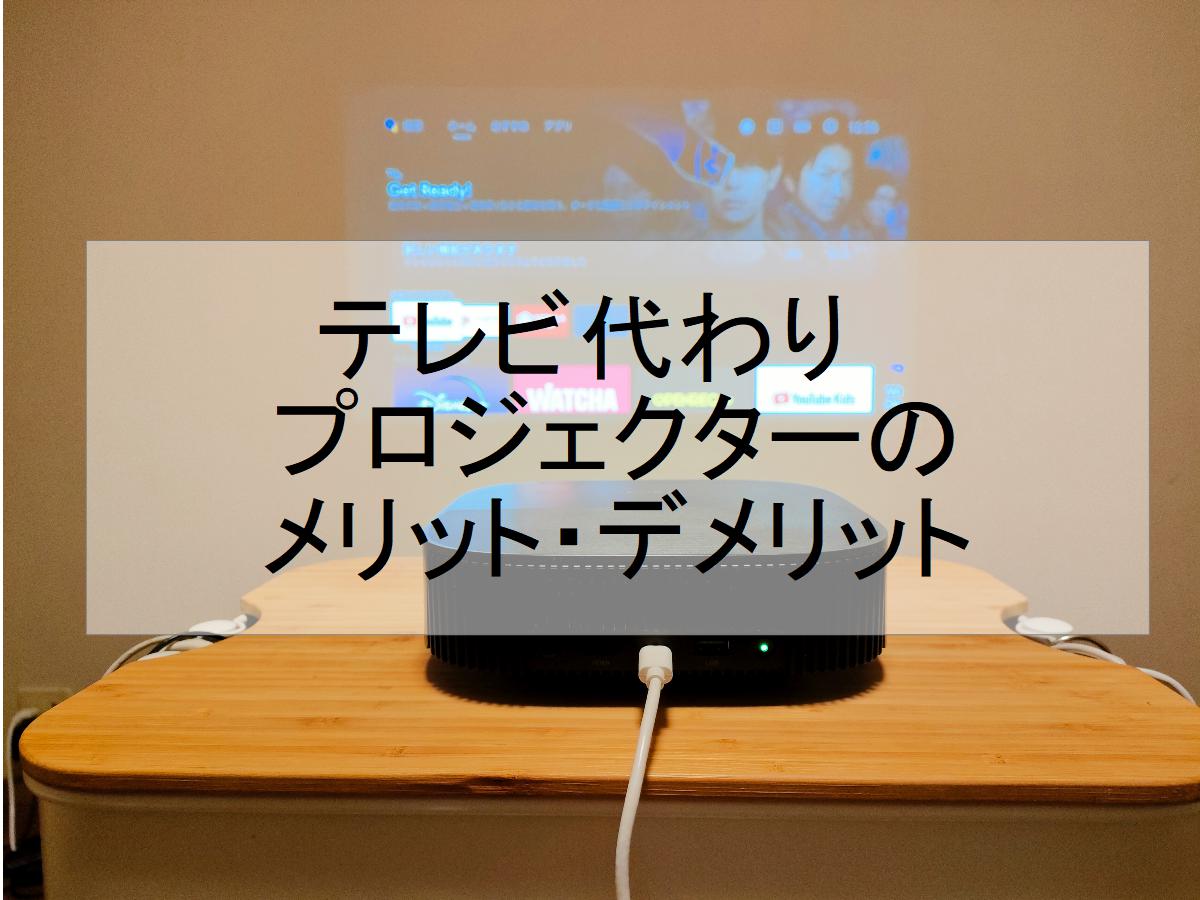

TVは必要な情報を得るため・映画やドラマを楽しむための道具だと私は考えています。それならば、動画配信サービスで目的は満たされるのではないか。そう思い、TVを持たない生活をして5年ほどが経過。TVを持たない私が、動画配信サービスを快適に利用するために選んだのがプロジェクターです。実際に(2021年末~)1年以上のプロジェクター生活を送ってみて、私が感じたプロジェクターのメリット・デメリットを紹介したいと思います。

最近はチューナーレスTVも普及しつつありますし、プロジェクターにチューナーを取り付けてTV視聴することも可能です。今回は、一般的なチューナー付TVで地上波を受信する場合と、チューナーを付けないプロジェクターで動画配信サービスのみ使用する場合を比較してみました。

比較表にまとめて、ひとつずつメリット・デメリットを説明していきます。

| チューナー付TV | チューナー無しプロジェクター | |

| 居住スペース | × | ◎ |

| NHKの受信料 | ×支払い義務アリ | ◎支払い義務ナシ |

| インターネット使用料 ※動画配信サービスを利用する時 | ◎不要 | ×必要 |

| 設置場所 | 〇 | △ |

| 画面の見やすさ | 〇 | △ |

| シチュエーション | × | ◎ |

| 持ち運び | × | ◎ |

| 起動時間 | ◎ | △ |

| 災害対策 | △ | 〇 |

テレビの代わりにプロジェクターを使うメリット

- スペースを広く使える

- NHKの受信料を支払う必要がなく、節約になる

- シチュエーションに応じてスクリーン画面の大きさを変更できる

- どこでも持ち運びが可能

- 災害時の被害が小さい

スペースを広く使える

TVとTVボードの占めるスペースに比べて、プロジェクターは格段に小さなスペースで事足ります。TVボードを置かずに生まれたスペースで、Youtubeを見ながらヨガをすることが可能になりました。私はプロジェクターとパソコン、タブレットなどの電子機器類を1つの可動式のラックにまとめています。電子機器の置き場をまとめると、コードがごちゃごちゃにならずに見た目すっきりに。可動式のラックにプロジェクターを置くことで、スクリーン画面の大きさの調整がかなり楽になりました。

NHKの受信料を支払う必要がなく、節約になる

電波を受信するチューナーを取り付けると、NHKの受信料の支払い義務が発生します。(※放送法第64条)衛星放送ナシの地上波のみでも最安値で13,650円/年(12か月前払い・2023年2月21日時点)。月々1,137円になる計算です。動画配信サービスが月額500円~2,000円であることも踏まえて、内容と目的が自分に合っているか一度考えてみても良いかもしれません。

シチュエーションに応じてスクリーン画面の大きさを変更できる

プロジェクターは投影距離を伸ばすほどに画面が大きくなります。その分明るさが弱くなるので、クリアな画面で見ようと思うと、部屋を暗くする必要が出てきます。ホームシアターにして映画を、思いっきり楽しみたい時はこのような使い方がおすすめです。一方、ニュースやドラマを見る時のように、ほどほどの画面サイズで良い時も。そんな時は、部屋を明るくして、投影距離を縮めて適度な画面のサイズ。というように、シチュエーションによってスクリーン画面の大きさを変更することが可能です。

どこでも持ち運びが可能

プロジェクターは本体が小さいので、リビングに限らず、寝室、子供部屋、ロフトなどに持ち運んで投影することが可能です。家の中だけでなく、電源や投影場所などの環境が整えばキャンプや車の中でも投影ができます。小さくて持ち運びしやすいということは、引越しの時にも楽ということ。大物家具を減らして、身軽な転勤ライフが送れますよ。

災害時の被害が小さい

地震などの災害が起きた時、大きなTVが倒れてきたり、割れた画面を踏んで怪我をしたりするのではと想像したことはありませんか。プロジェクターはTVと比べて小さく軽いです。もしラックごと倒れたとしても、人が怪我をような被害は小さいのではと考えています。

災害時の情報収集としてTVの地上波を受信できるのはメリットがあるかもしれません。ただ、災害でTVが使える状態か分かりません。有事の際は、電池式のラジオで備えるのも一つかと思います。

テレビの代わりにプロジェクターを使うデメリット

- インターネット回線・動画配信サービスの利用料が必要

- 最適な設置場所が必要

- 見やすさはTVに劣る

- 起動までの時間がTVより長い

インターネット回線・動画配信サービスの利用料が必要

動画配信サービスを利用するには、インターネット回線と利用したい動画配信サービスを契約する必要があります。現在TVしか利用しておらず、インターネット回線を使っていないという人には大きな支出となります。既にインターネット回線も動画配信サービスも利用しているという人には新たな支出は無く、スムーズにプロジェクター生活を始められます。

最適な設置場所が必要

プロジェクター生活を楽しむためには、大きな白い壁(またはスクリーン)と適切な投影距離がとても重要になります。スクリーンを映し出す壁は、光の入りにくい暗めの場所にある方が適しています。光が入りやすい場所であっても、カーテンで光を遮られる、日中はホームシアターにする予定が無い、という場合は別ですが。まずは、プロジェクターの設置場所があるかどうか家の中を見回してみてください。

見やすさはTVに劣る

プロジェクターの性能次第でスクリーン画面の見やすさは随分と変わります。投影距離や部屋の明るさも見やすさに大きな影響を与えます。ただ、プロジェクターとTVとの比較では、多くの場合TVの方が見やすいと感じるでしょう。

プロジェクターの値段も性能により大きく異なります。大きな買い物ですので、買う前にレンタルで試すというのもおすすめです。わが家は実際にレンティオでプロジェクターをレンタルし、見やすさや使い勝手を試してから購入に踏み切りました。

起動までの時間がTVより長い

TVは見たい番組を見るまで、リモコンのボタンを1度か2度押すだけですよね。起動までの時間がとても早いです。

1,電源ボタンを押す

2,見たい番組のチャンネル番号を押す

プロジェクターの場合は、見たい番組を見るまでにリモコンのボタンを3度以上押すことになります。

1,電源のボタンを押す

2,使いたい動画配信サービスを選ぶ

3,見たい動画を選ぶ

本体の立ち上がりにかかる時間もTVより長く、ほんの数秒ではあっても起動までの時間はTVに劣ります。

まとめ

設置できる壁や適切な投影距離があり、インターネット回線や動画配信サービスを契約しているという方は、プロジェクター生活を始めやすいかと思います。居住空間をスペースを広く使える・節約になる・ホームシアターを楽しめる・持ち運びできる・引越しも身軽など魅力もたくさん。

プロジェクターと電子機器類をスッキリ設置するアイデアを紹介していますので、ご興味ある方はのぞいてみて下さい。

コメント