「ちまき」と聞いてどのような物を思い浮かべますか?

笹の葉で包まれた三角の中華おこわを思い浮かべる方も多いと思います。鹿児島では「ちまき」と言えば、この竹の葉で包まれた「あくまき」をさします。

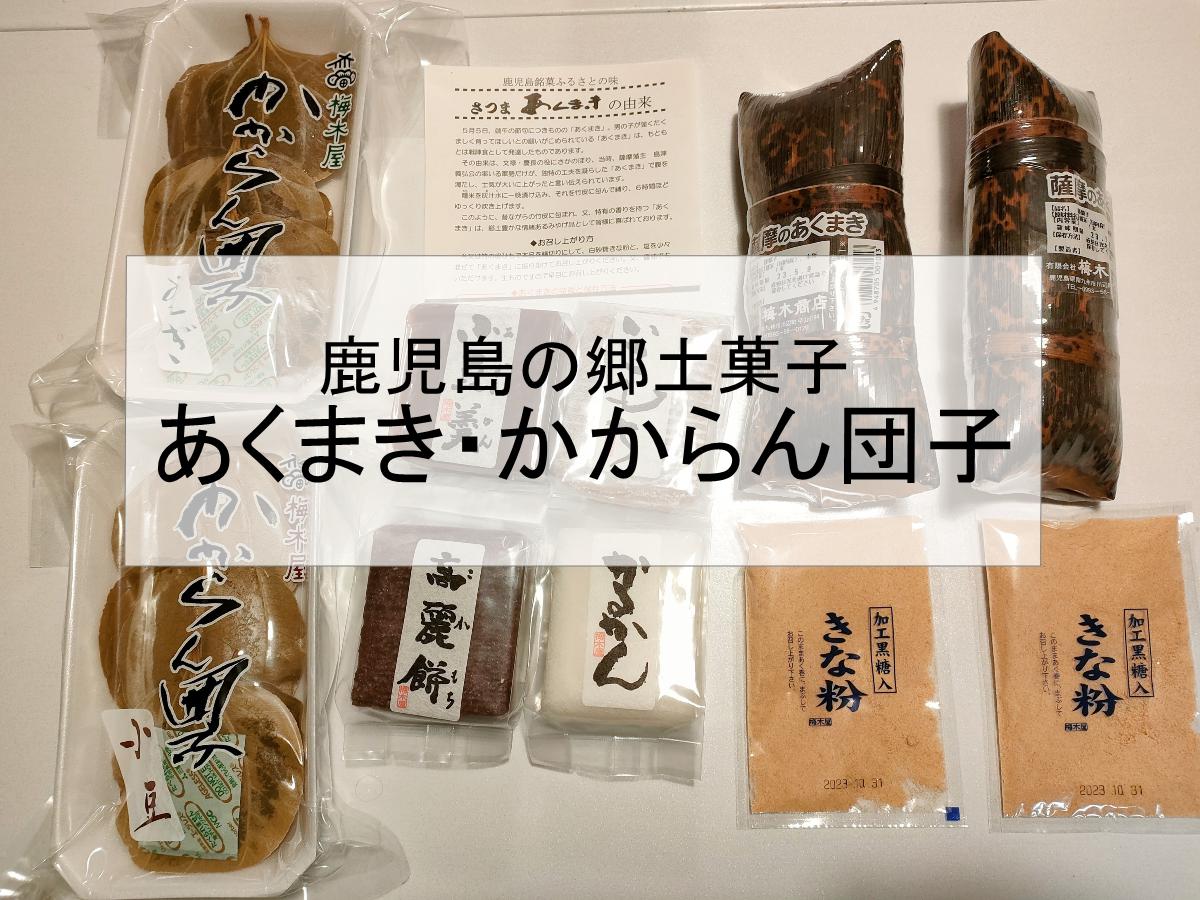

和菓子大好き、鹿児島居住経験のある私が、鹿児島の郷土菓子の食べ方と味をご紹介します。

あくまき

あくまきとは

あくまきは5月5日の端午の節句の時期によく食べられています。それは男の子に強くたくましく育ってほしいとの願いを込めているから。元々は栄養を素早く摂れて、保存も効く上、簡単に持ち運びできるため戦陣食として重宝されていました。

もち米を灰汁水(あく)に一晩漬けこみ、それを竹皮に包んでゆっくり炊き上げることで、特有の香りのついた「あくまき」が完成します。

とても手間暇がかかるので、最近では家庭で作るところは少くないと聞きます。

あくまきの食べ方

あくまきを包んでいた竹の皮ひもを使って、あくまきを切ってみました。竹の葉とあくまきがしっかりくっついているので、竹の皮ひもを下に通すのにコツが必要。まず竹の葉からあくまきを剝がすようにすき間を作ってから、竹の皮ひもを下に通すと巻くことに成功しました。

このように切れば包丁もまな板も不要。戦場で食べるのにうってつけだったのが良く分かりますね。

付属の黒糖入りきなこをたっぷりかけて。あくまきの特有の香りは、正直私は全く気になりませんでした。しっかりとした食感で、一切れで満腹感が得られます。きな粉餅好きにはたまらない一品です。

かからん団子

かからん団子という響きが面白いですよね。九州では「かかる=触る」「○○ん=○○しない」という意味で使われます。例えば、標準語で「それ、触らないで」は、九州で「それ、かからんで」となります。「棘のある茎を触らない」・「病気にかからない」の二つの意味を込めて名前が付けられたようです。

棘のあるサルトリイバラの茎を触らないようにと言う「かからん」(方言で触らないという意味)から葉を「かからん葉」と言い、「かからん団子」となったと言われています。かからん葉には殺菌作用があるので、団子も傷みにくいそうです。もう一つ、「かからん」は「病気にかからん(かからない)」という言葉にもかけられているようです。

1パック3つ入り。真空状態でなっていました。

かからん葉2枚に包まれた、もっちりで小豆たっぷりのお団子。もち米粉とあんこが一緒に練り混ざって蒸されているので、全体のもちもち感がすごいです。優しい甘さで緑茶と相性はぴったり。

こちらはかからん団子よもぎ味。葉っぱをめくると、きれいな緑色のお団子が。よもぎのちょっぴり苦い風味と団子の甘さがいいバランスで、私はこちらの方が好みでした。

おわりに

鹿児島の郷土菓子「あくまき」と「かからん団子」。鹿児島に縁のある方はもちろん、和菓子好きにはおすすめの甘味です。今回紹介したさつまあくまき本舗梅木さんのリンクを貼っておきますので、気になった方はのぞいてみて下さい。

下はネットで買える鹿児島の郷土菓子をご紹介しています。

コメント